はじめてパルスオキシメータを購入された方、これから購入を検討されている方、そしてコロナ後は引き出しにしまったまま…という方へ。

まず、パルスオキシメータの知っておきたい基礎を、Q&A形式でやさしく解説します。

そういえば、コロナ禍の頃は、体温計と一緒に毎日測っていたけど、そもそもパルスオキシメータってなに?また、どういう仕組みで測定しているの?つまり、表示している項目は何を意味するの?

そんな家庭で使うパルスオキシメータの基本Q&A。

まずは、SpO₂の仕組みや意味、画面表示(脈拍・プレチスモグラム・PI)の見方をイラストとともに解説します。

Q1. SpO2とは何か?

SpO2(経皮的酸素飽和度)は、指先のセンサーで推定する血液中ヘモグロビンの酸素の占有率です。採血で測るSaO2(動脈血酸素飽和度)の推定値にあたります。

しくみ(赤色光・赤外光の吸収の違いで推定)は、「パルスオキシメータってなに?」をご覧ください。数値レンジの読み方は、「数値の見方(目安表)」へ。

Q2. 表示の見方を教えてほしい。

SpO2:酸素飽和度の推定値。症状を優先して判断(数値の解釈は目安表)。

脈拍数:1分あたりの脈拍。SpO2と合わせて記録すると変化に気づきやすいです。

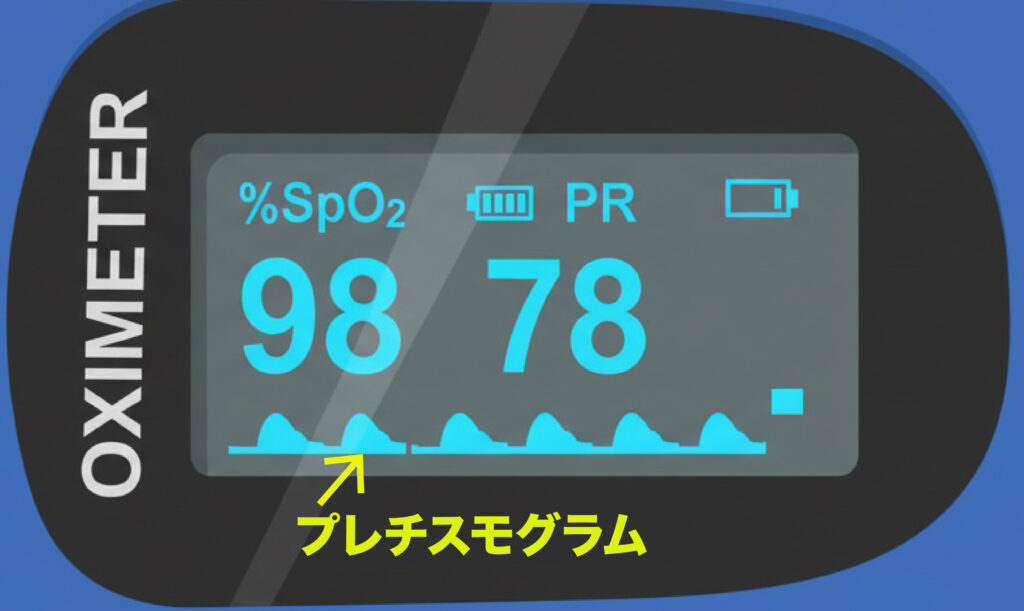

拍動波形(プレスチモグラム):パルスオキシメータが指先で拾った血管の拍動(脈波)の強さとリズムを線で表した波形です。

この波形が安定=信号が良好という合図。

数値を読む前に波形の安定を確認すると誤差を減らせます(一部の機器に搭載)。

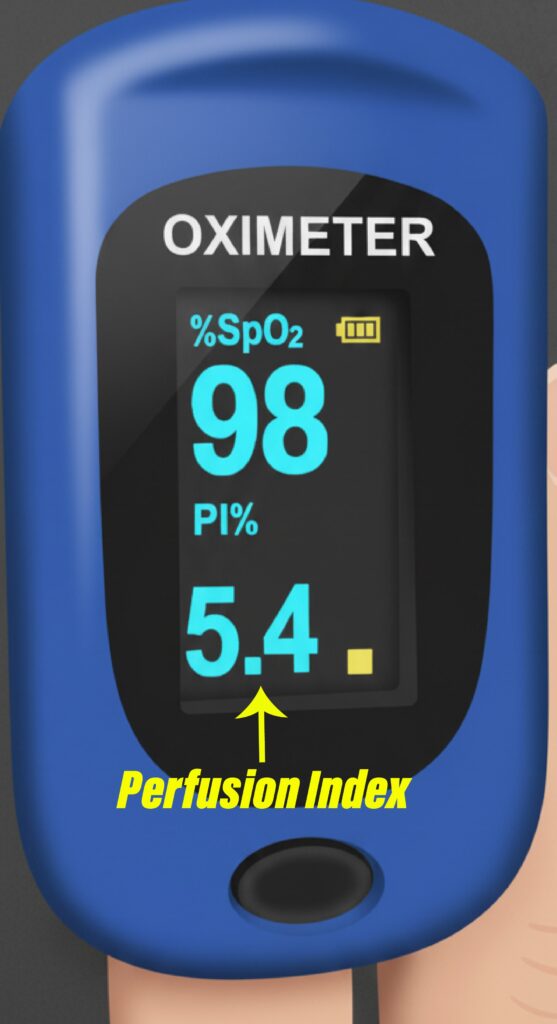

(機種によって)PIなど:測定の安定度や末梢血流の目安(一部の機器に搭載)。詳しくは「PIコラム」で解説。

コラム1:プレチスモグラム

プレチスモグラムは、パルスオキシメータが指先で拾った血管の拍動(脈波)の強さとリズムを線で表した波形です。

この波形が安定=信号が良好という合図。数値(SpO2)を読む前に波形が落ち着いているかを確認すると、誤差を減らせます。

- 一定のリズムで、なめらかな山と谷が続く。

- 高さ(振幅)がそろう=血流が安定。

- 波形が安定してから20〜30秒待ち、2回読み(同じ値か)を確認。

コラム2:PI(灌流指数)とは?使いどころと注意点

PI(Perfusion Index/灌流指数)は、パルスオキシメータが指先で検出している拍動性の血流の強さ(信号の質)を数値化したものです。

目安として、PIが高い+プレチスモグラム(拍動波形)が安定=SpO2が読み取りやすい状態と考えてください。

値は20〜30秒待って落ち着いてから2回確認するのがコツ。

測定手順の全体は「正しい測定のしかた」をご参照ください。

関連ページ:パルスオキシメータってなに? / 数値の見方(目安表) / 正しい測定のしかた

一般の方向けのハンドブックはこちら

一般社団法人日本呼吸器学会 よくわかるパルスオキシメータ

※本ページは一般向けの解説です。診断・治療、酸素投与や設定の変更は必ず医療機関・主治医の指示に従ってください。

投稿者名

Noguchi Hiroyuki 臨床工学技士