はじめてパルスオキシメータを購入された方、これから購入を検討されている方、そしてコロナ後は引き出しにしまったまま…という方へ。

まず知っておきたい基礎を、Q&A形式でやさしく解説します。

プローブの正しい装着、連続使用の注意、装着後に数値を読むタイミング、安定しない・揺れる時の改善ステップ、低値時の落ち着いたチェック項目をまとめました。

- Q3. プローブは体のどこにつけても良いですか?

- Q4. プローブはずっとつけていると火傷になりますか?

- Q5. プローブ装着後すぐに出た値を読めばいいですか?

- Q6. 何度測っても安定しない/数値が揺れる時は?

- Q7. 測定に影響を与えるものを教えてください。

- Q8. 低い値が出た時に慌てずチェックする項目は?

Q3. プローブは体のどこにつけても良いですか?

- 成人・学童;基本は「指先」です。人差し指・中指が一般的です。爪のある側に発光部(赤い光)、指腹側に受光部が来る向きでしっかり挟みます。

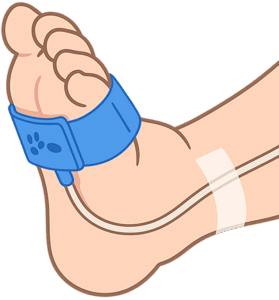

うまく測定できない場合は、逆の手で測定しましょう。 - 乳幼児・新生児:小児用センサーで足指・足底に装着することがあります

(機器の取扱説明書に従う)。

手のひら用の小児プローブもあります(機種により対応)。 - 指が使えない時:耳朶や鼻翼のセンサーが使える機種もあります。

冷えやむくみで指が不安定な時の代替です。 - 避けたい部位:傷・強いむくみ・冷えの強い部位、濃いネイル/ジェルのある指。

装着の向き:発光部(赤色光)は爪側、受光部は指腹側。きつ過ぎ/浅過ぎはエラーの原因です。装着の向きとサイズが合っていないと誤差が増えます。測定の全体手順は 「正しい測定のしかた」 を参照。

Q4. プローブはずっとつけていると火傷になりますか?

- 通常の家庭用使用で「火傷」はほぼ起こりません。

LEDの発熱はごく小さく、安全設計です。

ただし、長時間の連続装着では圧迫による皮膚トラブル

(発赤・跡・水疱)が起こり得ます。 - 定期的に位置をずらす(例:数時間ごと/就寝時はときどき確認)。

- 締め付け過多を避ける(きつ過ぎるクリップはNG)。

- 皮膚をこまめに観察(特に乳幼児・高齢者・循環不良では注意)。

長時間連続使用する時に、ずれを予防するためにテープで巻きつけることはNGです。指の循環を悪くさせる原因にもなりますし、皮膚の発赤の原因になります。

発熱感・痛み・水疱など異常を感じたら中止し、皮膚が落ち着いてから再開・部位変更を。必要なら医療者へ相談。

Q5. プローブ装着後すぐに出た値を読めばいいですか?

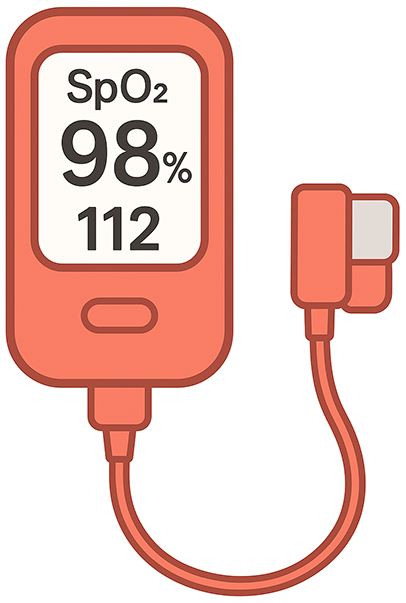

いいえ。波形が安定してから読みます。目安は20〜30秒待つ+2回確認。

- プレチスモグラム(拍動波形)が一定のリズムで滑らかか確認。

- 可能ならPI(灌流指数)が上がって安定してから読む。

- 記録は SpO2 と脈拍数をセットで(変化に気づきやすい)。

Q6. 何度測っても安定しない/数値が揺れる時は?

「3ステップで確認」→「原因別チェック」→「それでも不安定なら」の順に説明します。

- 姿勢・静止:イスに座り、肘〜手首を台に置いて完全に動かさない。

- 保温:手をこする/温タオル1〜2分。冷えは最大の敵。

- 装着見直し:発光=爪側/受光=指腹側、きつ過ぎ・浅過ぎを調整。

そのうえでプレチスモグラム(脈波の波形)が一定になってから20〜30秒待ち、同じ値を2回確認します。

原因別チェック(改善しないとき)

- 外光(直射日光・強い照明):布や手で遮光する。

- 動き・会話・咳:完全静止。会話・咳は一時中断。

- 指の条件:マニキュア/ジェル/付け爪を外す・ずらす/厚い爪は別の指へ。

- 部位変更:別の指→反対の手→(可能なら)耳朶。

- PI(灌流指数):搭載機ならPIが上がる条件(保温・遮光・装着調整)を作ってから読む。

それでも不安定なら

- 不整脈があると波形と数値が揺れやすい→症状優先で数値だけで判断しない。

- 末梢循環が弱い(冷え・低血圧・むくみ等)→保温・部位変更でも難しければ時間をおいて再測。

- いつもの値と比較し、体調変化(息切れ・胸痛・顔色不良・意識もうろう等)があれば数値に関係なく受診/相談(#7119等)。

測定の全手順は「正しい測定のしかた」、数値の解釈は「数値の見方(目安表)」をご参照ください。

Q7. 測定に影響を与えるものを教えてください。

パルスオキシメータは「良い信号」=拍動の光信号がとれているかで精度が変わります。主な影響因子と、家庭でできる対処をまとめました。

よくある原因(まずここを疑う)

- 動き・会話・咳(手を動かす)…手指が動くとぶれます。

- 冷え・むくみ・低血圧(末梢循環低下)…血流が弱いと信号が小さくなり、測定できない。

- 外光(直射日光・強い室内灯;LED・蛍光灯)…光が入り込んで誤差が生じることも。

- 爪の要因(マニキュア・ジェル・付け爪・厚い爪・極端な長爪)…光が通らず測定できない。

- 装着ミス(向き・浅さ・締め付け過多・ズレ)…発光と受光が正しく認識できず、測定不可に。

- 乾燥・汗・指の汚れ…センサーと皮膚の密着が悪化して測定誤差に。

- 電池残量低下…表示ゆらぎや消灯の原因に。

どう対処する?(簡易チェックリスト)

- 静止:椅子に座り、肘〜手首を台に置いて完全に動かさない。会話・咳は一時中断。

- 保温:手をこする/温タオル1〜2分。冷えは最大の敵。

- 遮光:直射日光・強い照明を避け、布や手で覆って測る。

- 装着見直し:発光=爪側/受光=指腹側。浅過ぎ・きつ過ぎを調整。

- 爪対応:マニキュア・付け爪は外す/ずらす。厚い爪なら別の指へ。

- 部位変更:別の指→反対の手→(可能な機種なら)耳朶。

- 波形確認:プレチスモグラムが整ってから20〜30秒待ち、同じ値を2回確認。

- 電池交換:低下表示が出る/点灯が不安定なら新しい電池に。

時々ある専門的な要因(知っておく不整脈:脈が不規則だと平均化に時間がかかり、波形・数値が揺れやすい。

末梢血管の痙縮・強い冷え:PI(灌流指数)が低いと読みにくい → 保温・部位変更。

皮膚色素・血液などの汚れ:光の透過に影響する場合あり → 部位変更。

一酸化炭素中毒:COがヘモグロビンに結合すると高めに表示されることがある(要受診)。

メトヘモグロビン血症:特定の薬剤等で中間値付近に張り付くことがある(要受診)。

機器差・センサー劣化:廉価品や古いセンサーで表示が揺れることがある → 電池・交換・別機で確認。

まずは測定条件の最適化がを行なってください。

判断は症状優先で、数値の解釈は「数値の見方(目安表)」へ。

測定手順の全体は「正しい測定のしかた」をご参照ください。

Q8. 低い値が出た時に慌てずチェックする項目は?

1回の低値=エラーの可能性もあります。落ち着いて、一度外して、条件を整えてから再測しましょう

(症状が強いときは数値に関係なく受診・相談)。

チェックリスト(まず30秒)

- 姿勢&静止:椅子に座り、肘〜手首を台に置いて完全に動かさない。

- 保温:手をこする/温タオル1〜2分で温める。

- 遮光:直射日光・強い照明を避け、布や手でセンサーを軽く覆う。

- 装着見直し:発光=爪側/受光=指腹側、浅過ぎ・締め付け過多を調整。

- 波形確認:プレチスモグラムが安定→20〜30秒待ち、同じ値を2回読む。

追加チェック(改善しなければ)

- 指を替える→ 反対の手 →(可能なら)耳朶。

- 爪要因:マニキュア/ジェル/付け爪を外す・ずらす。厚い爪は別指へ。

- 電池交換:残量低下や消灯が不安定なら新しい電池で。

- PI(灌流指数)搭載機なら、PIが上がる条件(保温・遮光・装着調整)を作ってから読む。

受診・相談の目安(症状優先)

- 強い症状(息苦しさ・胸痛・顔色不良・意識もうろう 等)→ 数値に関係なく速やかに受診/相談(#7119等)。

- 持続的に低い(例:90%未満が続く/いつもより明らかに低い)→ 医療機関へ。

- 数値の解釈は重複を避けて 「数値の見方(目安表)」 を確認。

- 判断の全体像は C. 受診・判断の考え方 へ。

メモ(重症心身障害児など):体位や緊張でSpO2が大きく変動することがあります。

落ち着いた時の「いつもの値」を把握し、その値と比較して判断しましょう。

測定の全手順は 「正しい測定のしかた」 を、数値レンジの解釈は 「数値の見方(目安表)」 をご参照ください。

値は20〜30秒待って落ち着いてから2回確認するのがコツ。

測定手順の全体は「正しい測定のしかた」をご参照ください。

参考:日本呼吸器学会「パルスオキシメータ ハンドブック(一般向け)」

関連ページ:パルスオキシメータってなに? / 数値の見方(目安表) / 正しい測定のしかた

※本ページは一般向けの解説です。診断・治療、酸素投与や設定の変更は必ず医療機関・主治医の指示に従ってください。

投稿者名

Noguchi Hiroyuki 臨床工学技士