ハイフローセラピーの適応と臨床応用

はじめに|「誰に使えるか」を知ることの大切さ

ハイフローセラピー(HFT)は、快適で効果的な呼吸サポートとして広まりつつある治療法です。

しかし、すべての患者に使えるわけではなく、「どんな状態なら使えるか」、「どこで見極めるべきか」を理解することがとても重要です。

この記事では、初心者にもわかりやすく、HFNCの適応・禁忌・見極めのポイントについて紹介します。

✅ HFTが有効とされる主なケース

| 病態・疾患 | なぜHFTが有効か |

|---|---|

| 急性低酸素性呼吸不全 | 高流量酸素+PEEP効果で酸素化改善が期待できる |

| 肺炎(細菌性・ウイルス性) | 酸素化が低下しやすいが、呼吸努力は保たれており、酸素供給+PEEP効果が期待できる |

| 急性間質性肺炎 | 酸素化障害が中心だが非侵襲的にサポートできる |

| 心不全(肺水腫 軽度〜中等度) | 呼吸困難緩和、肺胞虚脱の防止に有効 |

| 細気管支炎(特に小児) | マスクを嫌がる小児にも装着しやすく、加温加湿の効果も大きい |

| 慢性呼吸不全(COPD、間質性肺疾患) | 吸気補助や痰の排出がスムーズになりやすい |

| NPPVに不耐の患者 | 会話や飲水が可能で、マスクが苦手な患者に適している |

📘 コラム:急性低酸素性呼吸不全って?

海外の文献では、 HFTの使用対象として

「急性低酸素性呼吸不全(acute hypoxemic respiratory failure ; AHRF)」という言葉がよく出てきます。

これは、

「十分な呼吸努力にもかかわらず、酸素化が悪化している」

ような状態を指します。

たとえば、肺炎などにより努力呼吸が見られ呼吸数が多いし、SpO₂が下がっている状態などがこれに当たります。

呼吸筋の動きが良くても、肺の中では酸素をうまく取り込みきれていないという状況です。

✅ つまり、「CO₂が高い=換気障害」が主体のケース(COPDなど)とは区別される病態です

👉 日本ではまだこの表現は一般的ではありませんが、文献を読むときにはぜひ知っておきたい言葉です。

❗ HFTの禁忌・慎重投与が必要なケース

| 状況・病態 | なぜ注意が必要か |

|---|---|

| CO₂ナルコーシス(高CO₂血症) | HFTでは換気を十分サポートできず、CO₂がさらに蓄積する可能性あり |

| 著しい呼吸筋疲労/無呼吸傾向 | 自発呼吸がほぼ消失している場合は、HFTでは対応困難 |

| 上気道閉塞 | 気道が塞がれていると酸素が届かず、効果を発揮できない |

| 鼻出血・鼻の外傷など | 鼻カニューレの使用自体が困難またはリスクあり |

| 蘇生・緊急挿管が必要な状況 | HFTでは間に合わないため、迅速な気道確保が優先される |

👨⚕️ 具体的なイメージ(例)

✔️ 典型例:

- 肺炎や間質性肺炎の患者で、

- 呼吸数:28回/分と早い

- SpO₂:89%(酸素化が悪い)

- 呼吸時の胸郭の動き:努力あり(呼吸努力は残っている)

➡︎ こうした状態では「息はしているが、酸素が足りない」=HFTが有効です。

HFTは、「十分な呼吸努力があるにもかかわらず酸素化が悪化している」ような急性呼吸不全の患者に特に有効です。

❌ 一方でHFTが向かないケース:

- 呼吸努力が極端に少ない(意識レベル低下、CO₂ナルコーシス)

- 無呼吸や浅すぎる呼吸(=呼吸努力“消失”)

➡︎ この場合はHFTではサポートしきれず、NPPVや挿管が必要です。

🔍HFTを「継続していいか」の判断ポイント

HFT導入後は、効果が出ているかを早めに見極めることが重要です。

観察で“今どうなっているか”を感じ取ることが大切です。

🧩 大事な見極めの3大ポイント

| 観察ポイント | どこを見ればいい? | なぜ大切? |

|---|---|---|

| 呼吸パターンの変化 | 肩で息をしていないか?胸の動きはスムーズか? | 呼吸が落ち着いてきていれば、HFTが効いてきているサイン |

| 会話や飲水ができるか | 質問に答えられる?会話はスムーズ?水を飲めている? | 「ラクになったか」が直感的にわかる、一番身近なサイン |

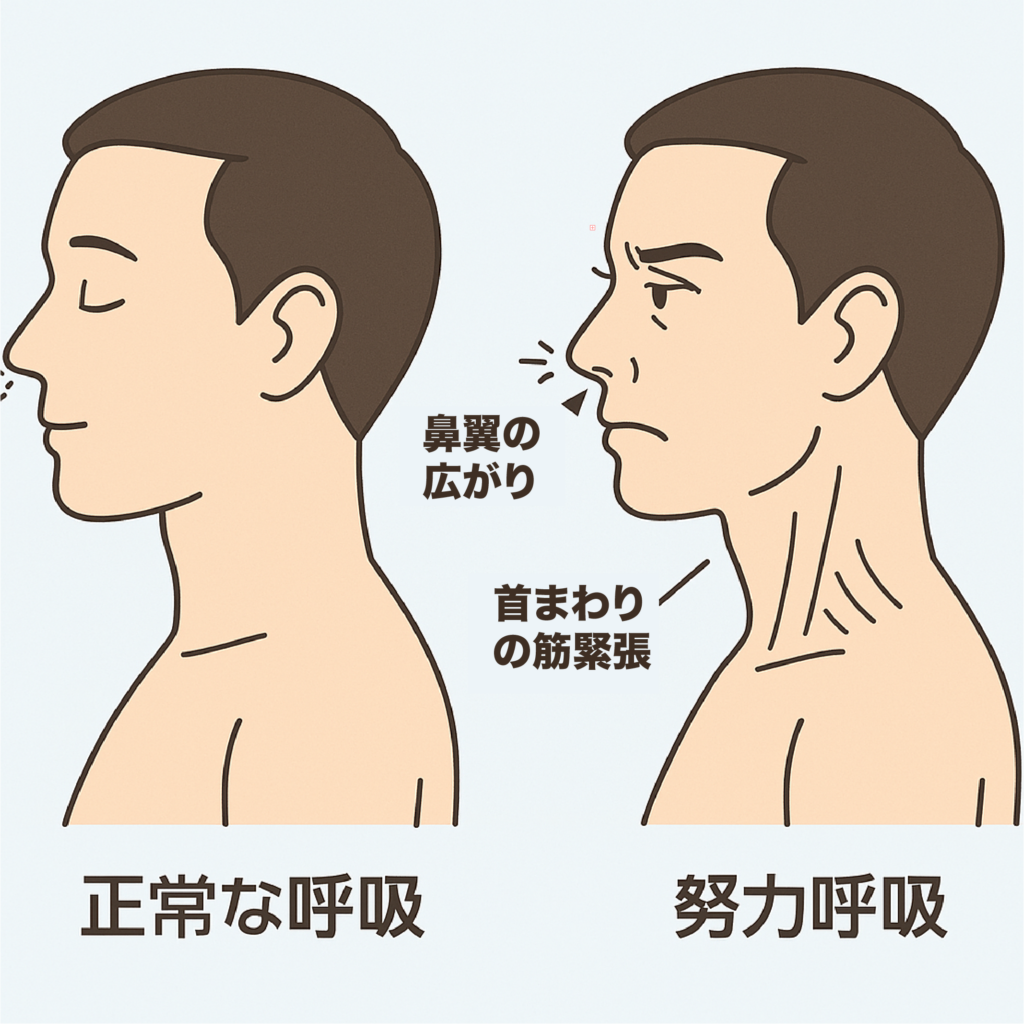

| 努力呼吸の有無 | 鼻翼呼吸や首の筋肉が過剰に使われていないか? | 続いている場合は、HFTだけでは不十分な可能性がある |

鼻翼呼吸(びよくこきゅう)とは、呼吸が苦しいときに、鼻の両側(鼻翼)が大きく広がったり動いたりする呼吸のことです。

小児や呼吸困難のある患者によく見られ、「努力呼吸(息をがんばって吸おうとしている状態)」のサインとして重要です。

鼻のふくらみが目立つ「鼻翼呼吸」は、呼吸が苦しいときのサインです。

HFTが適正かを判断する指標;ROX Index

HFTは装着すれば安心…ではありません。

“効果が出ているかどうか”を短時間で評価し、必要に応じて治療方針を見直すことがとても重要です。

その際に役立つのが、ROX Index(ロックス・インデックス)です。

📏 ROX Indexとは?

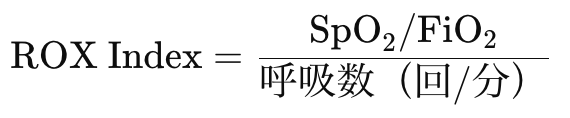

この指数は、酸素化(SpO₂ / FIO₂)と呼吸数のバランスを見て、呼吸状態の改善度を評価するツールです。

✅ 目安と臨床的意義

- ROX Index ≥ 4.88(4〜6時間後)

→ HFT継続が可能な見通し - ROX Index < 3.85(特に3時間以内)

→ 早期にNPPVや挿管への切り替え検討が必要

呼吸数だけでは見えにくい「呼吸の質」の変化を、ROX Indexで数値化できます。

ROX Indexは、HFTが効いているかどうかを“見える化”する指標です。

呼吸の観察と併せて活用することで、適切なタイミングで治療を切り替える判断材料になります。

📚 実際の計算例:

SpO₂ = 93%、FIO₂ = 0.50、呼吸数 = 28回/分

→ ROX = (93 / 0.50) ÷ 28 ≒ 6.64(比較的安定)

💡 現場でのポイント

- HFTを導入したら、30分〜1時間ごとに観察と評価

- ROX Indexとあわせて、SpO₂、呼吸数、努力呼吸の有無、意識レベルの変化も確認

- 「息はラクそうか?」「会話スムーズか?」「呼吸数は下がってきたか?」など、主観+客観の両面で評価

✨ 組み合わせて評価しよう

数値だけでなく、「患者さんの様子をどう見て感じるか」も大切です。

呼吸が静かになっている・スムーズに話せるようになってきた・顔色がよくなってきた…

そんな“ちょっとした変化”の中に、HFTが効いているサインが隠れています。

まとめ

- HFTは「呼吸努力が見られ、酸素化が低下している」患者に最も有効

- 使える患者・使えない患者を疾患や状態で見極めることが第一歩

- 導入後は観察+ROX Indexで効果を判断し、必要に応じて方針を調整

患者さんの“息づかい”を感じながら、HFTの力を最大限に活かしていきましょう。

📚 参考文献

- 日本呼吸器学会 編. 酸素療法マニュアル 第3版. 南江堂, 2021.

- 小林 聡ほか. 高流量鼻カニューレ(HFNC)酸素療法. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌. 2015;25(1):80–85.

- Frat JP, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med. 2015;372(23):2185–2196.

- Rittayamai N, et al. Use of high-flow nasal cannula oxygen therapy in critically ill patients: A review. Chest. 2015;148(1):253–263.

- 野口裕幸. 酸素療法の基礎からハイフローまで. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌. 2022;32(3):288–292. https://doi.org/10.15032/jsrcr.32.288

関連記事