〜呼吸を「ラクにする」そのメカニズムとは?〜

「ただ酸素を送ってるだけじゃないんです。」

ハイフローセラピー(HFT)は、単に高流量の酸素を供給するだけの治療ではありません。

呼吸の負担を軽くし、肺や気道の状態まで整える――そんな**“生理学的な効果”**があるのです。 今回は、初心者の方にもわかりやすく、HFTがもたらす3つの主要な生理学的効果についてご紹介します。

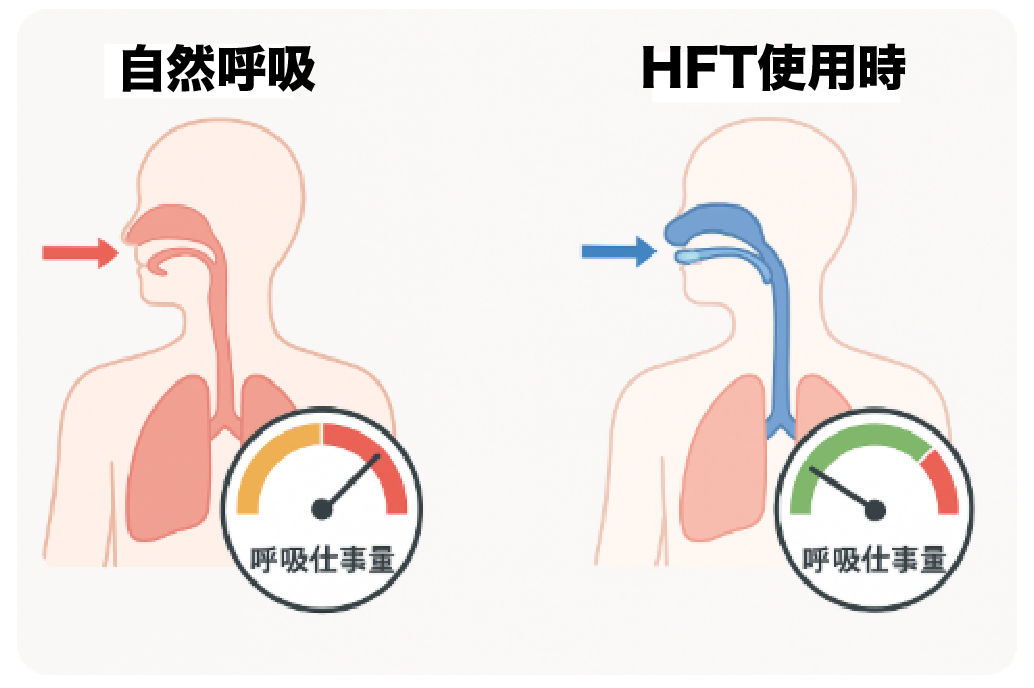

1. 呼吸仕事量(WOB)の軽減|息をする“しんどさ”を減らす

人は息を吸うたびに、空気の抵抗を乗り越えるためのエネルギーを使っています。このエネルギーのことを、呼吸仕事量(Work of breathing ; WOB)と言います。

特に呼吸器疾患のある患者は、この作業がとても重労働になります。

HFTは、高流量で酸素と空気の混合ガスを供給し、吸気の補助を行います。これにより、空気の流れがスムーズになり、呼吸筋の負担が軽減されます。

また、鼻腔から送られる高流量のガスは「死腔(ガス交換に無駄な空間)」のガスをを洗い流す効果もあり、効率よくガス交換が行えるようになります。

2. PEEP効果|肺をふくらませて、酸素交換を助ける

HFTは、特別な機械的陽圧をかけなくても、高流量の連続したガスの流れによって「自然な軽い陽圧」が生じます。

この「軽い陽圧」は、肺胞がつぶれるのを防ぐ働きをします。結果として、肺のガス交換面積が広がり、酸素化の改善、つまり血中酸素濃度(SpO₂)が改善されます。

また、auto PEEP(オートピープ)と呼ばれる、肺の中に溜まる、不必要な残留圧の蓄積を防ぐ効果もあり、「吐けない苦しさ」を感じている患者にとっても大きな助けになります。

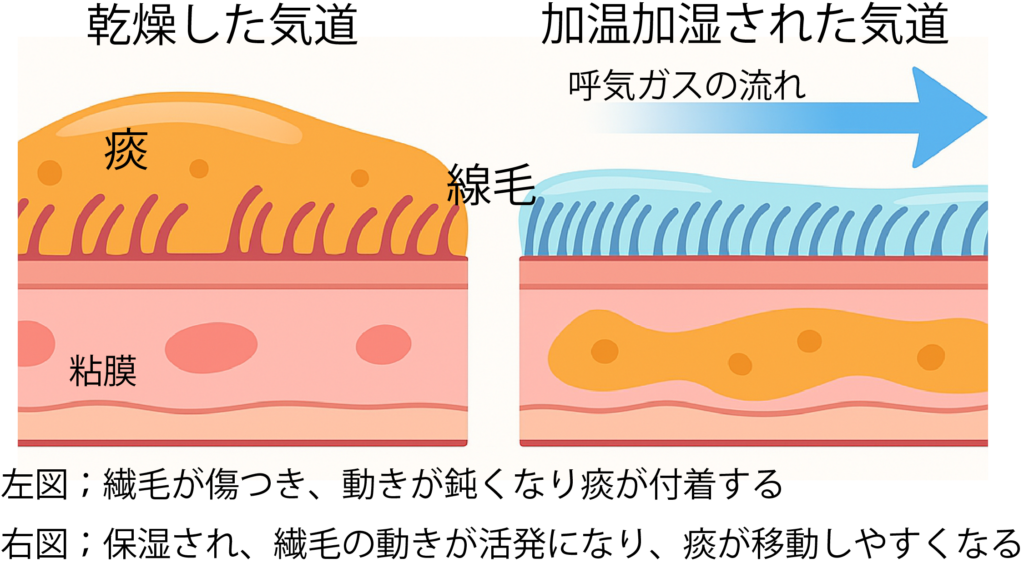

3. 加温加湿による粘膜保護|“乾燥ダメージ”から気道を守る

気道はとてもデリケート。

乾いた空気や酸素を吸い込むと、粘膜が傷ついたり、痰が粘って排出しにくくなったりします。

HFTでは、温度37℃、相対湿度100%近いガスを供給できるため、通常の酸素療法に比較して、呼吸時の不快感が減り、痰の排出(クリアランス)もスムーズになります。

これは、気道粘膜に存在する線毛(繊毛)が、乾燥によるダメージを受けずに正常に動くことができるためです。

これは、小児や高齢者、粘膜が敏感な患者にとって非常に重要なポイントです。

線毛は、気道表面を覆う**粘液層を一定の方向へ運ぶ“ミクロの毛”のようなもので、

これにより痰や異物を気道の外へ押し出す“クリアランス機構”**が働きます。

加温加湿された環境ではこの線毛運動が保たれ、呼吸器感染の予防や痰の貯留の防止にもつながります。

【補足】温度設定「37℃」って、どこの温度?

HFTではよく「温度37℃に設定する」と言われますが、これは通常加湿チャンバー出口の温度を指しています。

加湿チャンバーからでたガスは、呼吸回路内で39℃くらいまで温められますが、

実際に患者の口元に届く頃には、環境温度やラインの長さにより約35〜36℃程度まで低下していることもあります。

とはいえ、この微妙な温度管理こそが、粘膜の保護や快適な呼吸感覚を支えているのです。

まとめ|“呼吸がラクになる”は、患者の希望そのもの

ハイフローセラピー(HFT)は、

- 呼吸の労力を減らす(WOB軽減)

- 肺をふくらませて酸素交換を助ける(PEEP効果)

- 気道の乾燥や炎症を防ぐ(加温加湿)

という3つの生理学的効果によって、患者の“呼吸のしやすさ”をトータルでサポートします。

特に、小児や慢性呼吸器疾患のある方にとっては、苦しさを減らし、回復を支える重要な選択肢です。

呼吸がラクになる――それは、患者にとって何よりも大きな安心です。

参考文献

- 日本呼吸器学会 編. 酸素療法マニュアル 第3版. 南江堂, 2021.

- 小林 聡ほか. 高流量鼻カニューレ(HFNC)酸素療法. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌. 2015;25(1):80–85.

- Frat JP, et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. N Engl J Med. 2015;372(23):2185–2196.

- Rittayamai N, et al. Use of high-flow nasal cannula oxygen therapy in critically ill patients: A review. Chest. 2015;148(1):253–263.

- 野口裕幸. 酸素療法の基礎からハイフローまで. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌. 2022;32(3):288–292. [https://doi.org/10.15032/jsrcr.32.288]

関連記事