はじめに:酸素化、どうやって評価する?

「SpO₂が94%あるから大丈夫…」そう思っていませんか?

もちろん、パルスオキシメータは便利で非侵襲的な指標ですが、SpO₂だけではわからないことも多いのが酸素化の難しいところです。

本記事では、酸素化の“深さ”や“効率”を見える化する指標として、以下の2つを紹介します:

- P/F比:PaO₂ / FiO₂

- 酸素解離曲線:PaO₂とSaO₂の関係を示すグラフ

P/F比とは?

P/F比とは、PaO₂(動脈血酸素分圧)をFiO₂(吸入酸素濃度)で割った値です。

「吸っている酸素の量に対して、どのくらい効率よく血液に酸素が取り込まれているか?」を知るためのシンプルな指標です。

計算式: P/F比 = PaO₂ ÷ FiO₂

(例)PaO₂ 80 mmHg, FiO₂ 0.4 → P/F比 = 200

評価の目安(ARDSのベルリン定義より):

| P/F比 | 酸素化障害の程度 |

|---|---|

| ≧ 300 | 正常または軽度 |

| 200〜299 | 軽度のARDS |

| 100〜199 | 中等度のARDS |

| <100 | 重度のARDS |

P/F比が300を下回ると、酸素化障害ありと考えます。特に100以下では注意が必要です。

最近注目されている「S/F比(SpO₂ / FiO₂)」もチェック!

P/F比は動脈血ガス(PaO₂)を必要としますが、SpO₂とFiO₂だけで計算できる「S/F比」も注目されています。

これはP/F比の非侵襲的な代用指標として、ICUや病棟などで繰り返し使いやすいという利点があります。

| P/F比 | おおよそのS/F比 |

|---|---|

| 300 | 約 235〜250 |

| 200 | 約 180〜190 |

| 100 | 約 90〜100 |

たとえば、SpO₂が94%でFiO₂が0.4なら、S/F比 = 235 → P/F比で言えばおよそ300相当。

今後さらに広まっていく可能性のある指標として、覚えておくと便利です。

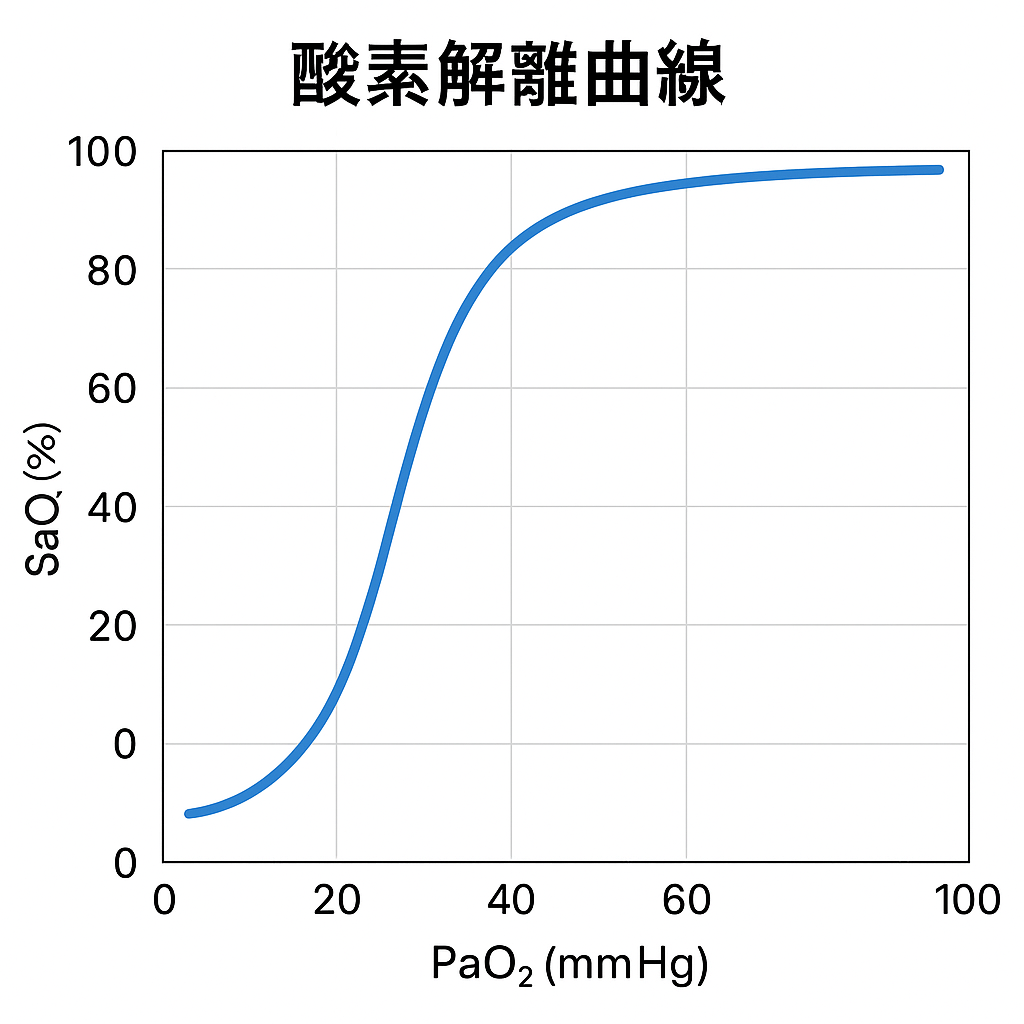

酸素解離曲線とは?

酸素解離曲線とは、PaO₂(血中の酸素分圧)とSaO₂(酸素飽和度)との関係を示したS字カーブです。

PaO₂が60 mmHg以上であれば、SaO₂はおおよそ90%を維持できます。

しかし60 mmHgを下回るとSaO₂は急激に低下し、「危険水域」に突入します。

曲線の“シフト”も重要:

- 右方シフト:酸素が放出されやすくなる(pH低下、発熱、2,3-DPG増加など)

- 左方シフト:酸素が離れにくくなる(低体温、アルカローシスなど)

なぜSpO₂だけでは不十分?

SpO₂は便利ですが、PaO₂の変化に対して鈍感な部分があります。

たとえばSpO₂ 94%でも、PaO₂が60 mmHgを切っていることがあります。

SpO₂が“安全に見えて危ない”ラインに差しかかっているかもしれない、そんな場面で酸素解離曲線の知識が役立ちます。

おわりに:数値とグラフで「見える酸素化評価」を

酸素化の評価においては、

- P/F比で全体的な酸素化効率を把握

- 酸素解離曲線でSpO₂とPaO₂の関係を読み取る

この2つを使いこなすことで、「見た目ではわからない酸素不足」に気づけるようになります。

次回は、これらの評価を踏まえて、酸素化を改善する方法(FiO₂、PEEP、体位変換など)について紹介します。

🔙 人工呼吸器Web教科書 目次に戻る | 教科書トップ | サイトトップ